|

先ずはふたつほど、ここに記しておかねばならないことがある。ひとつは現在、2017年12月30日であるというコト。暮れも押し迫った時、そして今年最後に読み終えた本がコレだ、ということ。そしてもちろん、ここLicksの更新も今年最後で、この作品であるというコト。

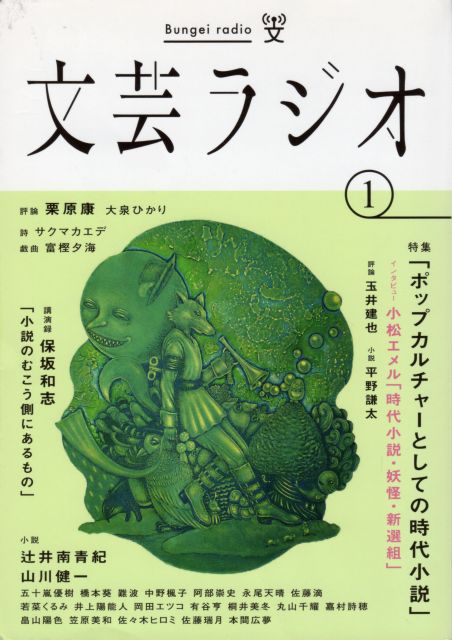

もうひとつは、コレは文学ラジオ、という現在健さんが教員を務めている大学が出版している文芸誌である、ということ。私は高校中退で、もちろん大学に在籍した経験もないのでよくわからないけれど、コレは文芸学科が中心となる同人誌みたいなモノだろうか?そういう認識で私はずっと読んでいた。

文芸誌なので、健さんの作品だけが収められているわけではない。それなら健さんの部分だけ読めばそれでよい、という風にはならないのが私の性格で、正直言って健さん以外は望んで読むわけではないけれど、一応一冊読み終えたという形式を整えるために、少しずつ少しずつ、通常の読書の時間の外で、読み重ねていった。そして今、やっとすべて読み終えた、ということ。一応、他の作者の方々を先に読み進め、健さんの作品を最後に読んで、フィニッシュとした。

以上の理由から、健さんの現時点での最新作でアリ、最もリアルタイムで感想なりをアップするところ、発刊から二年以上かかってしまった、という言い訳だ。

しかし、ああ、この作品を新年を前にした、今このとき、しかも2017年の今、読んだか、というごくごく個人的な感慨がある。その詳細を語り始めると、本当に長くなるので、ブログの方を参照、ということにしておく。

そして、今読んだ直後の気分を正直に言うと、泣きそうだ、に尽きる。

コレが文章でよかった、口に出したら本当に泣き出しそうだ。その理由は、様々あるけれど、さっきの今、という感慨も合わせて、泣きそうなのだ。

作家という職業には憧れを持っていて、それはまんま健さんの存在と重なるのだけど、つまりはこうしてこういう文章を書いているように、作家自身の人生の一部をパズルのピースのように、一つ一つはめ込んでいく作業なのだな、と思う。

作中で健さんは、コレは私小説か、と尋ねられてそうじゃないけど、と濁すのだけど、すべてがノンフィクションというわけではないにしろ、やはりそこには健さんがいる。しかも、主人公に仮託する形ではなく、健さん自身が物語を進める。

そして、それを読む私たちに、このLicksの冒頭でも話しているように、新たな思考や思想や表現の扉を開くのだ。そのともすれば目だけで文章を追ってしまい、深く自分を省みる時間に没頭していまう瞬間が度々あるような、本末転倒な事態が起こる。本作は久々の新作、ということもあって、それはもう自分のことばかり考えていた、と云っても過言ではない(笑)。

おまえと一緒にするなよ、と健さんに言われることを覚悟で、私も同じように父親との確執を抱えていた。私はそれをごくごく個人的なこととして、血の繋がった家族以外に吐露したことはない。ただ家族は、私の行動を見ていただけで、ハッキリとこう考え、こうしている、と言ったことはないので、本当のところはわからないだろう。

そのあげく、私は父親の葬儀に出ていない。ウチの父親は、最終的にはアルツハイマーで亡くなった。その症状は、母親に断片的に聞いただけだし、父親の話をすると私の機嫌が悪くなるので、ほとんどそういう機会もない。実際どういう病気で、などという所はわからないのだ。

亡くなったと聞いて、その前にもうほとんど追い出されるような格好で家を離れ、そのまま帰ることなく病院で逝ったのだけど、卑怯な終わり方だ、と私は思った。結局、一言も謝らなかったな、と。許してくれ、とまでは言わなくとも、自分が悪い、と一言言えば、それでよかったのに。

おそらく、家族の誰よりも、私は父親のことをわかっていたような気がする。それは、同じ血が流れているからなのだが、父親の色んな部分を受け継いでしまっている、という自分を鑑みて、思うのだ。

すべては父親自身のせいではないにしろ、彼には彼の不満があり、そのどうしようもない憤懣の捌け口を酒に求め、酒に威を借りて不満を爆発させ、それで周囲を悲しい目に遭わせた。しかし、まあそういう父親はどこでにでもいる。でも、私が最も許せなかったのは、それがただ現実から逃げている、という事実を、父親自身よくわかっていたコトだった。

それを謝ることはおそらく不可能だったのだろう、ということも私はわかっていた。だからもう、二本の平行線は二度と交わることはない。そう諦めて、鬼畜の所業と言われるのは判っていて、私は父親との交渉を一切絶った。もうひとつ、ここまで酷い目に遭ったんだから、父親のすべてを搾り取ってやろう、と。だから、私は伊達に穀潰し、といっているのではない。穀を潰してやろう、と思っているから父親の残した金で毎日遊び呆けているのだ。

まぁ、憎しみだけで人生を棒に振る、という単純明快な批判には、返す言葉がないけれど、私はそれで十分だと思っている。

ただ、父親が亡くなる前も、そして後も、しばらくずっと、私は度々の悪夢に悩まされる。というより、私にとって怖い夢、心臓が破裂しそうな程ドキドキして恐ろしくて飛び起きる夢の、その恐怖の対象はいつも父親だった。時には父親を殴りつけたり、抵抗はするけれど、それ自体が私の中に恐怖の感情を呼び起こすのだ。

そしてそれは一年ほど前までずっと続いた。あるきっかけで、悪夢を見なくなった。それ以降父親が夢に出てくることは滅多になくなり、出て来ても寂しそうにただ、書き割りの風景のように夢の中のストーリーに何の意味もなく、そこにいるだけになった。

そのきっかけとは、別に父親だけではないのだけど、父を含めて先祖の供養のための法事に出席したことだ。市内の潰れかけのお寺に母親と赴いて、ヨボヨボの僧侶にお経を上げてもらって、という形式だけの法事だが、私はそこにやはり形式的に出席した。信心も供養する気もないので、ただひたすらその光景を、例えば話のネタに、小説の参考に、などという興味だけで終えた。

でも、振り返ってみると、それがきっかけと言えばきっかけだった。その前に、母親が心臓の手術をするというので請われて、墓参りに連れて行ったという前振りがあって、その法事ですべてが整った、という感じだった。

穀を潰すだけでは、やはりそれは無為なモノだという自覚はあるから、私はその時間を、表現に費やすことにした。いや、音楽や小説執筆や、やりたいことのために、穀を潰すという言い訳をえたのかもしれない。その辺は、曖昧だが、どうあがいてもやはり言い訳は言い訳のような気がする。

ただ、無駄にしたくはないな、という気がして、その為に亀の歩みでもいろいろと動いて、そして新年を迎えるのだ。

そうか、健さんも同じように、というところから、私はこうやって父親のことを整理した。健さんはちゃんと父親を見送っている。その時間の流れの中に、ちゃんと健さんの今までが詰まっている。それはもう本当に感心するぐらい全部、健さんのコレまでが並べられている。驚くことに、この分量で、だ。

だからふと、健さんはコレを最後にするつもりなのだろうか、なんてことさえ思ってしまった。或いは、一度自分をリセットするような感覚。そしてまた新しい作品は、新たな健さんを生み出そうとしているのか、なんて。

つまりそれは、自分を鑑みて身につまされるというか、そういうフィードバックの部分と、そして健さんのすべてを俯瞰出来る、という二重の意味で、私は泣きそうなぐらい深い感慨を得たのだ。

そしてまた、少し遡って、健さんの作品が載っているこの本を探した時の光景を思い出した。またしても高松の商店街を端から端まで歩いて探し回ったのだけど、その高揚感に脚の疲れも全然苦にならなかった。汗っかきが年々酷くなり、もうちょっと歩いただけで全身がびしょ濡れになり、相当疲れるんだけどね。

|